di Manuela Ballo

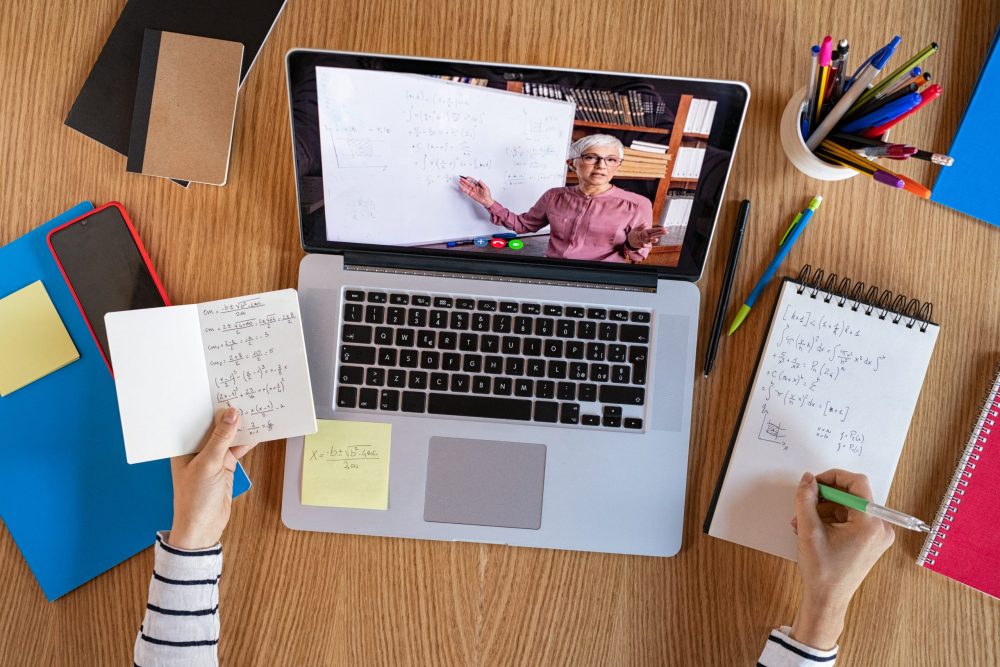

Capita sempre più spesso di vedere, in tutte le tv e in particolar modo sui social, le pubblicità di tante università telematiche con le quali comunicano ai loro pubblici la possibilità di poter, grazie al loro, conciliare studio, lavoro e vita privata. Gli spot sono in genere di grande impatto emotivo e narrativo. Viviamo in un mondo in continua evoluzione e loro lo sanno e quindi altro non fanno che puntare i riflettori sulla grande possibilità data dalla loro sofisticata offerta: studiare direttamente dalla scrivania di casa o ancor meglio dal divano. E perché no anche mentre si viaggia sui mezzi pubblici per recarsi a lavoro. Mentre le “telematiche” imperversano con le loro campagne è sempre più difficile imbattersi sui media in una comunicazione efficace da parte degli atenei pubblici. Un segno dei tempi?

l’ Università “Pegaso”, nelle sue recenti campagne pubblicitarie fa leva per convincere il pubblico sulle narrazioni di situazioni quotidiane e riconoscibili: il diplomato incerto sul proprio futuro, lo studente bloccato negli studi tradizionali, il lavoratore senza laurea che teme di restare indietro in un mercato sempre più competitivo dominato dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale.

La struttura narrativa degli spot è in molti casi costruita sul meccanismo del rewind: lo spettatore vede prima il “futuro” realizzato per poi scoprire , tornando indietro, che il punto di svolta è stato proprio lo studio con Pegaso. L’importanza di esserci al momento giusto, quindi. Il tutto viene poi accompagnato da un’altra promessa: lo stage “garantito”, cioè l’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo del lavoro. In altri casi invece, quando le campagne sono dedicate ai lavoratori adulti, la narrazione procede in forward, la tecnica che permette di anticipare eventi futuri rispetto al punto in cui si trova la narrazione. Un vero e proprio salto nel tempo. Prendiamo uno degli spot che stanno girando in questi ultimi mesi: si vede un uomo sulla quarantina, con tanto di moglie e figli, barcamenarsi tra le carte e i libri di studio nel suo ufficio. Un testo recita: “frequentare l’ università e lavorare è impossibile, ma vuoi laurearti per dare di più a te e alla tua famiglia. Con “Pegaso” puoi. Iscriviti , non perdere l’ anno”. E’ evidente l’intenzione da parte della “Pegaso” di mostrare la determinazione di chi, pur con famiglia e tante responsabilità, decide di riprendere gli studi per migliorare la propria vita. Ma migliorala per cosa? Per portare tutta la famiglia in vacanza con tanto di sventolio dei biglietti aerei. Insomma, un modo per prendere l’ascensore sociale e accedere a una nuova classe.

Sulla stessa linea si colloca l’università “Mercatorum”. Non a caso usa la stessa agenzia della Pegaso, la PicNic. In questo caso si insiste sul legame diretto tra formazione universitaria e impiego. Nello spot si vede un giovane studente passare dalla sua stanza di studio al suo primissimo ambiente di lavoro. Il messaggio è chiaro: mostrare la continuità tra apprendimento e professione. Vicende simili avranno come protagonisti una giovane impegnata nel settore tech o un imprenditore. Viene sottolineata, così, la varietà dei percorsi possibili proprio grazie ai corsi di laurea “Mercatorum”. Il target resta lo stesso: diplomati, universitari in difficoltà e lavoratori in cerca di crescita professionale.

A discostarsi un po’ dalle due pubblicità sopra descritte, adottando un approccio diverso, è lo spot di “e-Campus”, che con la campagna “Ema Risponde” ha utilizzato un tono informativo e rassicurante. La conduttrice illustra i punti di forza dell’ateneo: tutor e docenti dedicati, lezioni sempre disponibili online, percorsi personalizzati e una laurea pensata per avere un reale valore nel mercato del lavoro.

Tutte queste pubblicità stanno realmente producendo effetti? In un’intervista al Sole24ore, Sabino Cassese ha affermato come il vero pericolo dell’espandersi di queste università stia principalmente nel vuoto di formazione critica. Questo metodo di insegnamento sta dilagando: gli iscritti agli atenei a distanza rappresentano ormai più del 13% della popolazione universitaria italiana. Lo studioso , intervistato da Marco Rogari, parlando della qualità di queste università mette in luce come “quelle che chiamiamo università telematiche tradiscono l’impostazione delle università moderne. Il modello contemporaneo di università nasce ad opera di un grande filosofo, linguista, diplomatico e ministro prussiano. Si chiamava Wilhelm von Humbolt (1767 – 1835). Era fratello maggiore del grande naturalista Alexander e amico di Goethe. Fu il fondatore dell’università di Berlino, che porta il suo nome. Secondo Humboldt, l’università è una “comunità di studenti e di studiosi”; non quindi soltanto un luogo nel quale si impartiscono lezioni, ma un luogo con attrezzature come le biblioteche, dove poter organizzare seminari, discutere, allenare alla critica”. La sia considerazione è inequivocabile: “È molto dubbio che quelle che chiamiamo università telematiche corrispondano al modello universitario definito agli inizi dell’Ottocento da quel grande studioso tedesco, un luogo di apprendimento, non un corsificio, dove si impara non solo dagli insegnanti ma anche dai propri colleghi, dove vi sono biblioteche, luoghi nei quali si può studiare, dove si trascorre anche l’intera giornata”.