di Claudio Caprara*

*giornalista e scrittore

In quella porzione d’Italia che va da Bologna al mare, se chiedete di Imola, vi rispondono: “Imola? La città dei matti!” È l’eredità di un luogo che, tra la metà dell’Ottocento e i primi del Novecento, investì in quelli che allora si potevano definire dei “rifiuti umani” (depressi, bipolari, ossessivi compulsivi, schizofrenici, paranoidi, dementi, tossicodipendenti o alcolizzati…) costruendo diversi manicomi: vere e proprie discariche di umanità, raccogliendo a Imola tutti i matti della Romagna.

D’altra parte si è trattato di strutture ospedaliere che diedero lavoro a centinaia di operatori sanitari, e che permisero alla città di crescere anche nei momenti più duri per l’economia di sussistenza della pianura padana, delle zone dell’Appennino tra la Romagna e la Toscana. Questa terra è la mia terra.

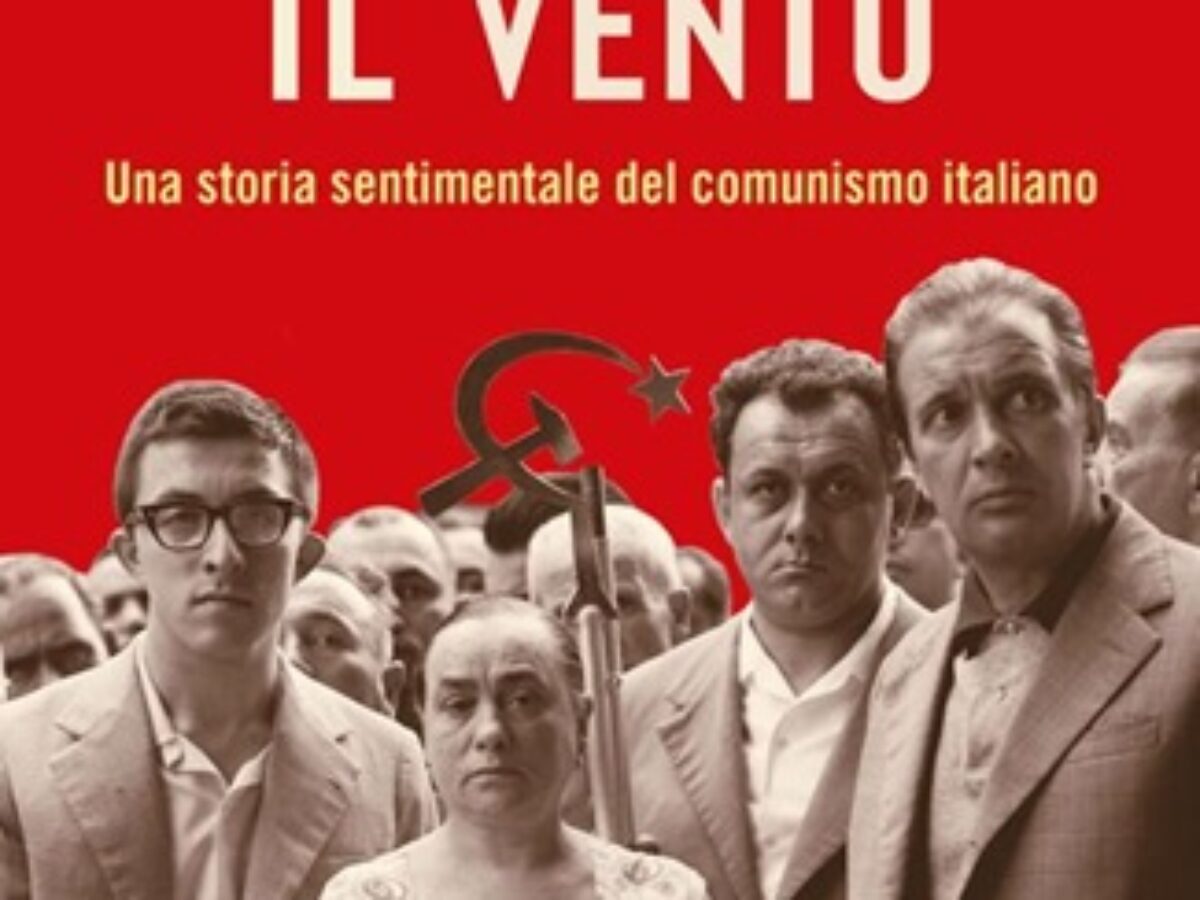

Forse ci voleva davvero un pizzico di follia per mettersi a scrivere, nel 2025, un libro di storia — ancorché sentimentale — sul comunismo italiano. Ma non me ne sono pentito.L’idea è maturata nel corso di questi cinque anni, a partire dal ritrovamento di una lunga conversazione che avevo registrato su alcune cassette C90 con il della ricostruzione di Imola, Veraldo Vespignani,

Imola era uscita dalla guerra profondamente segnata. La Linea Gotica correva a pochi chilometri dal centro, e i bombardamenti alleati avevano distrutto tre quarti delle abitazioni, rendendole inagibili, e raso al suolo tutte le principali fabbriche. Gli eroi della Liberazione erano diventati leader amati e rispettati, ma il ritorno dalla guerriglia alla vita civile fu, per molti, un passaggio traumatico e complesso. Mio padre fu partigiano. Quella storia è entrata nelle mie vene.

Fu un momento decisivo della storia della città, eccitante e drammatico insieme, in cui Imola cominciò a immaginare il proprio futuro.

Ho cominciato a scrivere. La prima stesura, nata da un flusso di coscienza inarrestabile, riempiva quasi tre risme di carta. Era un romanzo storico che nessun editore sano di mente avrebbe mai potuto accettare. Per mesi ho dormito con quel malloppo sul comodino e con la foto della protagonista femminile come salvaschermo del cellulare. Poi ho cominciato a scomporre le tante storie che avevo raccolto e visto che i podcast stavano diventando di moda, ho proposto al Post di realizzare alcune puntate sulla storia italiana degli anni ’50, partendo da una terra di confine: tra Emilia e Romagna, nel cuore della regione più rossa d’Italia. Non serve nemmeno sottolinearlo: gran parte della ricchezza e del benessere di questa terra si deve alla cultura di governo e al riformismo del Partito Comunista emiliano romagnolo.

Gli anni ’50, ’60 e ’70 furono il tempo della politica forte, delle classi dirigenti che interpretarono fino in fondo il principio sancito dall’articolo 49 della Costituzione, secondo cui la democrazia italiana si organizza attraverso i partiti che erano al centro della vita delle persone: le manifestazioni, i comizi, ma anche il tesseramento, le sottoscrizioni, la diffusione del giornale, le feste de l’Unità. Erano attività che coinvolgevano milioni di cittadini.

Oggi tutto questo appare inimmaginabile. Ed è proprio per questo che ho iniziato a raccontarlo. Perché prendevano corpo stereotipi come quelli che i comunisti mangiassero i bambini? Come si difendevano da accuse simili? Che tipo di formazione ricevevano, e da dove arrivavano i fondi per sostenere le loro attività politiche? La verità è che l’organizzazione del Partito Comunista Italiano, come quella di molti altri modellati sul modello leninista, era ispirata alla struttura dei gesuiti.

Anche per questo, nel dopoguerra, la grande contrapposizione si definì tra due vere e proprie “chiese”: quella cattolica e quella comunista. Ma perché proprio in Italia era nato e cresciuto il più grande partito comunista dell’Occidente?

Le regole di un podcast sono diverse da quelle di un libro. Anche in questo caso, la parola trasmessa attraverso un’app o una piattaforma audio non mi consentiva di approfondire il racconto come avrei voluto.

Sentivo il bisogno di lasciare una traccia , fisica o digitale— che fosse un oggetto fisico o digitale, capace di testimoniare sia la mia ricerca storica e giornalistica, sia la mia esperienza personale. Quel romanzo iniziale si è così trasformato in un saggio contaminato da passaggi più letterari (come il racconto del grande amore tra Palmiro Togliatti e Nilde Iotti), da incursioni nel crime (il furto dell’“oro di Mosca” da parte di un apprendista stregone che nel 1954 voleva fare la rivoluzione armata), e da alcuni accenni al memoir familiare.

Anche se, nel suo cuore, “Fischiava il vento” restava un lavoro di ricerca giornalistica.

Non ha un rigore ideologico, contiene molti aneddoti, e le testimonianze dirette che ho raccolto provengono da fonti anche insolite, talvolta stravaganti.

In altri tempi, questo lavoro sarebbe stato liquidato come eclettico e guardato con diffidenza.Oggi mi sono sentito libero di scriverlo. E lavorare in libertà, credo, sia la migliore condizione per poter scrivere. Così, con piacere, ho scoperto storie e trovato il mio modo per raccontarle.

È stato come immergersi dentro i luoghi della mia infanzia, della mia adolescenza e della mia giovinezza. Come incontrare di nuovo i personaggi che ho più ammirato, i grandi segretari che avevo mitizzato: Gramsci, Togliatti, Berlinguer, ma anche quelli che mi hanno fatto amare davvero il partito: i militanti più vicini a me, quelli che lavoravano nelle sezioni o nella mia scuola, immersi nella mia vita quotidiana.

Poi ho pensato che questo libro potesse raccontare a mio figlio un mondo che non c’è più e che mai più potrà esserci. Era il desiderio di fargli capire da dove veniva il padre di mio padre, e quindi da dove venivo anch’io. Siamo la vita che abbiamo vissuto. La nostra esistenza è plasmata dal luogo in cui siamo nati e dalle esperienze vissute e dalle persone che hanno contato davvero per noi.

Forse questo libro è anche una lettera a chi oggi ha tra i venti e i trent’anni. Un messaggio chiuso in una bottiglia, gettato nel mare di questa modernità, da parte di qualcuno che si sente un po’ colpevole di non essere stato all’altezza delle sfide del suo tempo.

Penso che io, come molti di coloro che oggi hanno tra i 50 e gli 80 anni, non abbia avuto l’intelligenza e la forza di rinnovare per continuare a far viverre quelle idee che ci avevano conquistato negli anni della nostra militanza.

Una mia amica mi ha scritto: “Noi abbiamo creduto che fosse possibile cambiare il mondo, e che il comunismo fosse la via per farlo.” Non avrei saputo dirlo meglio. Tanto che quella frase l’ho riportata, parola per parola, anche nel libro.